加熱前に確認する

あたためメニューは食品と容器の重さをそろえる

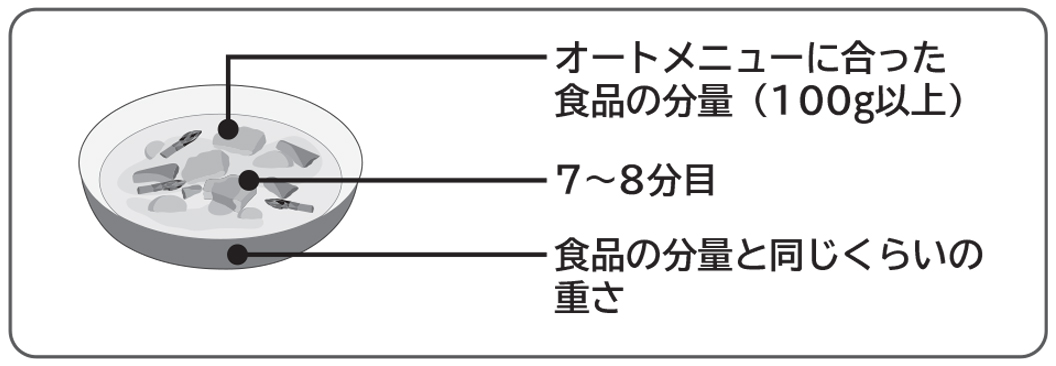

- ■食品の分量

-

- ●食品の分量は100g以上にします。オートメニューによって1回に加熱できる分量は異なります。

- ●取扱説明書の「使いかた」に記載の各オートメニューのコツやレシピ集に記載の分量を確認してください。

- ■容器の重さと大きさ

-

- 食品の分量と同じくらいの重さで、食品を入れたときに容器の7~8分目になる大きさの物を使います。

- 食品の分量と同じくらいの重さで、食品を入れたときに容器の7~8分目になる大きさの物を使います。

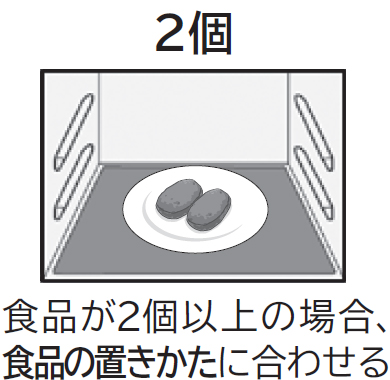

- ■2個以上の食品を同時にあたためるときは

-

- 食品の分量や容器の大きさ・重さをそろえます。

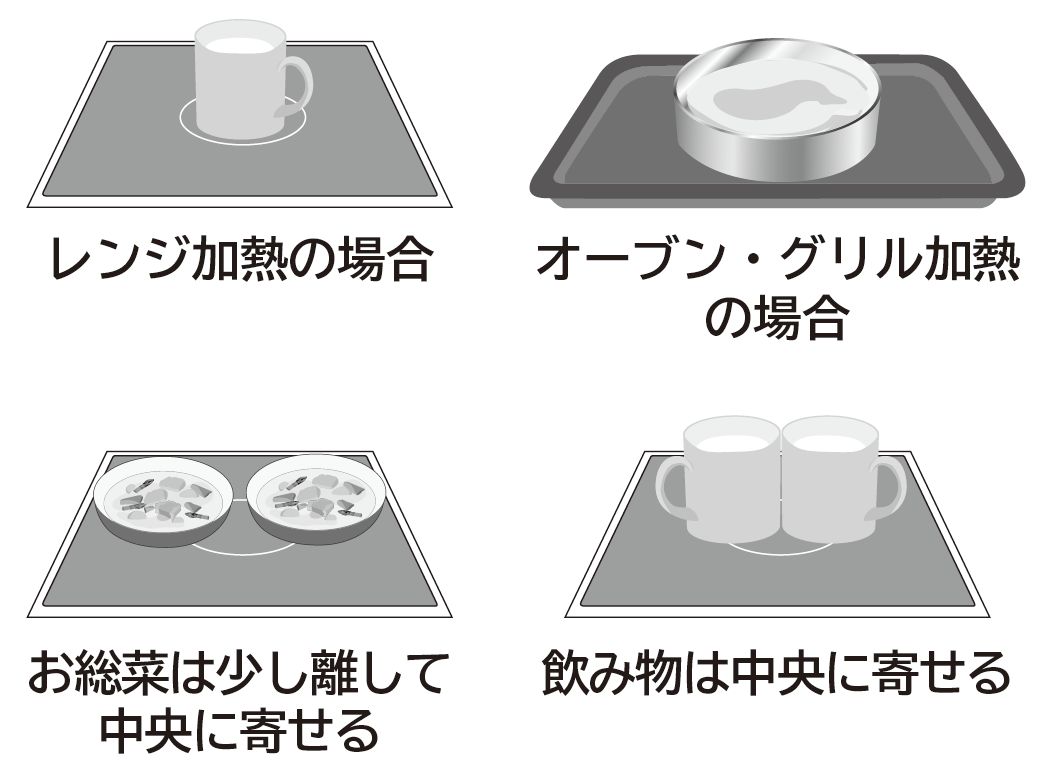

食品は中央に置く

テーブルプレート、黒皿の端や隅に置くと赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。

ふた(内ふたを含む)を外す

- 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。

-

- ●はじけや飛び散る恐れがある食品はラップをします。

- ●ふた付きの容器などでふたをして加熱するときは手動調理で様子を見ながら加熱します。

解凍時は皿などの容器にのせない

- 肉や魚の解凍はより良い仕上がりにするため、陶磁器や耐熱皿などは使わない。

-

- ●肉や魚の解凍は発泡スチロール製のトレーにのせるか、オーブンシートやキッチンペーパーを敷き、その上にのせます。

- ●冷凍室から出したばかりの凍った肉か魚を解凍する。

ラップの重なりは下にする

食品の上部でラップが重なっていると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、加熱し過ぎの原因になります。

お願い

■100g未満の食品をあたためるときは手動調理レンジ500Wで加熱時間を20~50秒に設定し、様子を見ながら加熱します。

■市販の冷凍食品をあたためるときは手動調理であたためます。

加熱時間は冷凍食品メーカーが表示しているレンジ600Wまたはレンジ500Wの時間を目安にして加熱します。

お総菜・ごはんの上手なあたためかた1 おかず・ごはん

- ■1回にあたためられる分量は

- 100~600gです。

- ■容器の重さは

- 食品の分量と同じぐらいの重さの物を使います。

- ■ふた、およびふた付きの容器は使用しない

- 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。ふたをして加熱するときは手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためます。

- ■食品の温度の目安は

- 常温は約20℃、冷蔵は0~10℃です。

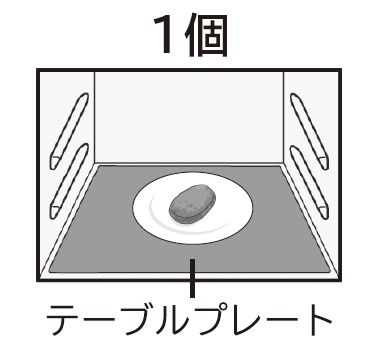

食品の置きかた

テーブルプレートの中央に置く

食品を端に置いたり、少量の食品をオートメニューで加熱したりすると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず加熱し過ぎとなり、発煙・発火のおそれがあります。

保存した食品をあたためる(容器あり)

| メニュー名および調理のコツ | ラップの有無 | ||

|---|---|---|---|

| ご は ん 物 |

ごはん・チャーハン・ピラフ 加加熱後、かき混ぜる。 |

― | |

| め ん 類 |

|

スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。 |

― |

| 焼 き 物 |

|

焼き魚 焼き魚は身が飛び散ることがあるのでラップをする。 |

|

|

ハンバーグ 加熱後、裏返して1~2分おく。ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 |

― | |

|

焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。 |

― | |

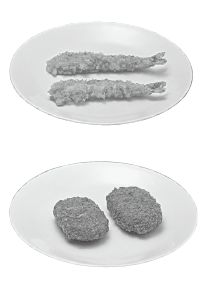

| 揚 げ 物 |

|

天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 油が気になるときは、加熱後、キッチンペーパーで取る。 ただし、えびやいかは飛び散ることがあるのでラップをする。 |

― |

| い た め 物 |

|

野菜のいため物・酢豚・八宝菜・ミートボール 容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。 加熱後、かき混ぜる。 |

― |

| 煮 物 |

|

野菜の煮物・おでん(たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。 |

― |

|

煮魚 容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、深めの皿を使い、ラップをする。 |

|

|

| 蒸 し 物 |

|

シューマイ 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。乾燥気味のときは、さっと水にくぐらせる。 |

― |

| と ろ み の あ る 物 |

|

カレー・シチュー えびやいかは飛び散ることがあるので、ラップをする。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加える) 加熱後よくかき混ぜる。 仕上がり調節中またはやや強に合わせる。 みそ汁・スープなどは、手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためる。 |

|

冷凍保存したお総菜・ごはんの上手なあたためかた4 冷凍おかず・ごはん

- ■1回にあたためられる分量は

- 100~600gです。100g未満の食品は手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためます。

- ■冷凍保存した食品の温度の目安は、約-18℃です

- ■冷凍ごはんはラップの重なりを下にしてください

- 食品の上部でラップが重なっていると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。

- ラップの重なりを下にして平皿にのせ、食品の置きかたに合わせ、テーブルプレートの中央に置きます。

- ■ふた、およびふた付きの容器は使用しない

- 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。ふたをして加熱するときは手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためます。

冷凍保存した食品をあたためる(容器あり)

| メニュー名および調理のコツ | ラップの有無 | ||

|---|---|---|---|

| ご は ん 物 |

|

冷凍ごはん・チャーハン・ピラフ

|

|

| め ん 類 |

|

冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。 |

|

| 焼 き 物 |

|

冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返して1~2分ほどおく。 |

|

| 揚 げ 物 |

|

冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 油が気になるときは、加熱後、キッチンペーパーで取る。 |

― |

| い た め 物 |

|

冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。 |

|

| 蒸 し 物 |

|

冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。 |

|

| と ろ み の あ る 物 |

|

冷凍カレー・シチュー 容器に入れ、ラップをする。ゆとりをもっておおい、仕上がり調節やや強または強に合わせる。加熱後、かたまりをほぐし、よくかき混ぜる。 みそ汁・スープなどは、手動調理(レンジ加熱)で加熱します。 使用する容器は、陶磁器や耐熱容器を使います。 漆器や耐熱性のない容器は使えません。 |

|

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

- ■材料は新鮮な物を使います。

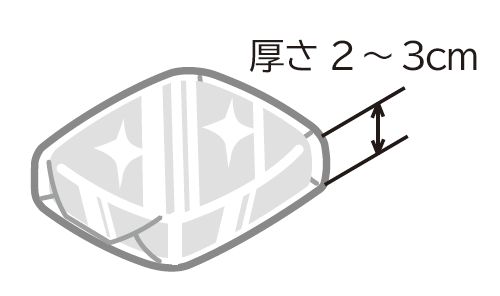

- ■ごはんやカレーなどは

- ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍します。丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい物は、あらかじめ半分に切っておきます。

- ■冷凍する分量と形は

- 1回分ずつ(200~300g)に分け、2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。丸めたり、指定の分量以上をひとまとめにすると、中まであたたまりにくくなります。

- ■ラップでぴったり密封をします

- 食品の分量にあった大きさのラップで、食品とラップの間に隙間ができないようにぴったり包みます。加熱するときに上側になる面に、ラップが重ならないようにします。

- ■野菜は

- かためにゆで、水けをよく切って1回分(100~200g)ずつラップなどで包み、冷凍します。

飲み物の上手なあたためかた2 飲み物・牛乳3 酒かん

- ■2 飲み物・牛乳であたためられる飲み物は

- 冷蔵保存した牛乳、常温・冷蔵保存したお茶、コーヒー、水などです。

- ■1回にあたためられる分量は

- 牛乳、お茶、コーヒー、水は150~800mL、お酒は130~720mLです。

- ■加熱前によくかき混ぜます

- ■100mL未満の少量であたためるときは

- 加熱室から取り出した後でも、突然沸とう(突沸)して飛び散りややけどをすることがあります。

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。 - ■汁物やとろみのある物は

- レンジ600Wまたはレンジ500Wで様子を見ながら加熱します。

- ■容器の種類と飲み物の入れかた

-

- ●容器はマグカップやコップ(背が低く、広口の物)を使い、飲み物を容器の7~8分目まで入れます。

- ●牛乳びんでの加熱はできません。

- ●徳利であたためる場合は、くびれた部分より1cm下くらいまで入れます。

- ●びん詰めのお酒は栓を抜きます。

- ■テーブルプレートの中央に置きます

- 2個以上を同時にあたためる場合は、食品の置きかたに合わせて置いてください。

- ■1 おかず・ごはんでは熱くなり過ぎます

- 食品に合ったオートメニューであたためてください。

- ■仕上がりがぬるかったときは

- レンジ500Wで、様子を見ながら加熱します。

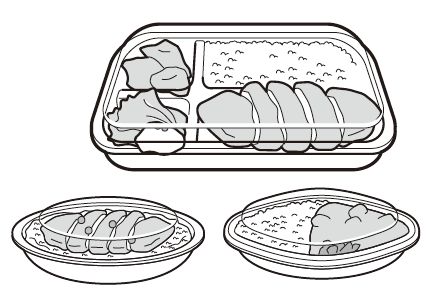

コンビニ弁当の上手なあたためかた5 コンビニ弁当

- ■1回にあたためられる分量は

- 1個(1人分)です。冷蔵室から出した物は仕上がり調節中またはやや強に合わせます。

- ■加熱時間の目安は

- 弁当1個(約350g)で約2分です。

- ■あたためられる弁当の種類は

-

- ●「幕の内弁当」のように、ごはんとおかずが分かれて入っている弁当

- ●「のり弁当」や「さけ弁当」のように、ごはんの上に具がのっている弁当

- ●「カツ丼」や「カレーライス」、「チャーハン」、「スパゲッティ」など

- ■あんかけ類(中華丼、あんかけ焼きそばなど)をあたためる場合

- あんかけの具(いか、えび、うずらの卵など)が加熱中に破裂したりする場合があります。

ふたを取り外し、これらの具を取り除いてから加熱し、加熱後に加えます。 - ■以下の弁当は5 コンビニ弁当ではあたためられません

-

- ●電子レンジ加熱に使えない容器を使用している弁当

紙や木でできた容器、アルミで加工された容器、発泡スチロール製の容器、ホッチキスなどで止めてある容器などを使用した弁当 - ●弁当屋さんの持ち帰り弁当

使われている容器が耐熱容器ではない場合があるため - ●徳利であたためる場合は、くびれた部分より1cm下くらいまで入れます。

から揚げ・シューマイなど、お総菜のパックやおにぎりは、少量のためうまく仕上がりません。手動調理レンジ500Wで様子を見ながらあたためます。

- ●電子レンジ加熱に使えない容器を使用している弁当

スチームを使った上手なあたためかた6 スチーム

- ■あたためられる食品は

- 常温や冷蔵保存したごはんやシューマイ、焼きそばなどです。

- ■ごはんの置きかた

- テーブルプレートの中央に置く

- ■1回にあたためられる食品の分量は

-

ごはん 150~600g シューマイ、焼きそば 100~500g - ■冷凍のお総菜・ごはんはうまくあたたまりません

- 4 冷凍おかず・ごはんを使ってください。

- ■取扱説明書の「あたためのワンポイント」に記載の食品は6 スチームでもあたためられません

- 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。

- ■1 おかず・ごはんより加熱時間は長くかかります

- ■容器の種類は

- 陶磁器や耐熱容器を使います。

- ■ラップなどのおおいはしない

- スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりふっくらあたためます。

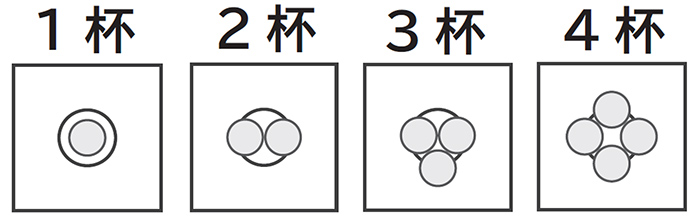

中華まんの上手なあたためかた7 中華まん

- ■あたためられる食品は

- 市販の冷蔵保存した中華まんです。

- ■1回にあたためられる分量は

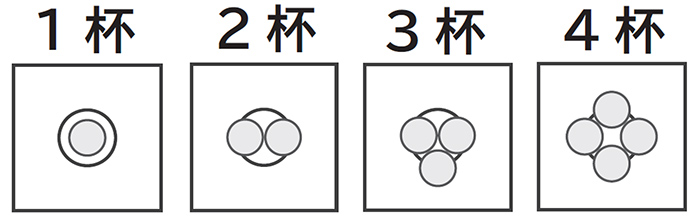

- 1個(約100g)~4個(約400g)までです。

- ■分量(個数)にあった皿にのせて

- 陶磁器などの皿を使ってあたためます。

7 中華まんは数量(1~4個)を選んであたためます。 - ■加熱前の状態がかたいときや、よりふっくらと仕上げたいときは

- 加熱前に水にくぐらせたり、霧を吹いてから加熱します。

- ■底に紙がついている物はそのままで

- 紙がない物は皿にオーブンシートを敷いて、その上にのせて加熱します。

- ■ラップなどのおおいはしない

- スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりふっくらあたためます。

- ■冷凍の中華まんはうまくあたたまりません

- 取扱説明書の「手動調理の加熱時間の目安」を参照し、レンジで様子を見ながら加熱します。

- ■あんまんは

- 仕上がり調節やや弱または弱に合わせます。

- ■加熱が足りなかったときは

- レンジで様子を見ながら加熱します。

揚げ物の上手なあたためかた8 揚げ物

- ■あたためられる食品は

- 常温や冷蔵保存の揚げ物です。

- ■1回にあたためられる揚げ物の分量は

- 100~500gまでです。

- ■冷凍の揚げ物はうまくあたたまりません

- 4 冷凍おかず・ごはんを使ってください。

- ■100g未満のあたためはできません

- 100g以上にするか黒皿に並べて上段にセットし、オーブン予熱無180℃で様子を見ながら加熱します。

- ■加熱後に天ぷらなどの底面がベタつくときは

- キッチンペーパーなどで油分を取ります。